Die drei ältesten Berichte

Nach unseren Ausführungen und Erläuterungen im vorstehenden Teil I. unseres Berichtes (Vortag I, Roland Halang) über das Kölbigker Tanzwunder werden wir jetzt mehr ins Detail gehend zunächst etwas mehr auf die drei wesentlichen handschriftlichen (Original)Berichte bzw. Texte über das Tanzwunder aus dem 11. Jahrhundert konzentrieren und danach im Einzelnen versuchen, diese zu kommentieren. Wir verwenden dafür Übersetzungsfassungen aus dem Mittelalterlatein ins Hochdeutsche des Altgermanisten Dr. Edward Schröder, seinerzeit Professor der deutschen Sprache und Literatur an der Universität Marburg aus dessen Werk „Die Tänzer von Kölbigk, ein Mirakel des 11. Jahrhunderts“ in: Zeitschrift für Kirchengeschichte XVII, aus dem Jahre 1896, Seite 94 bis 194. Die Bezeichnung des sogenannten Othbert-Berichts trägt dabei in der übersetzten Form die Bezeichnung "Schröder: Fassung I", der Bericht des Theodericus im Uraltkloster Wilton in England die Bezeichnung "Schröder: Fassung II" und die III. Fassung, die sogenannte Pariser Handschrift, trägt die Bezeichnung "Schöder: Fassung III".

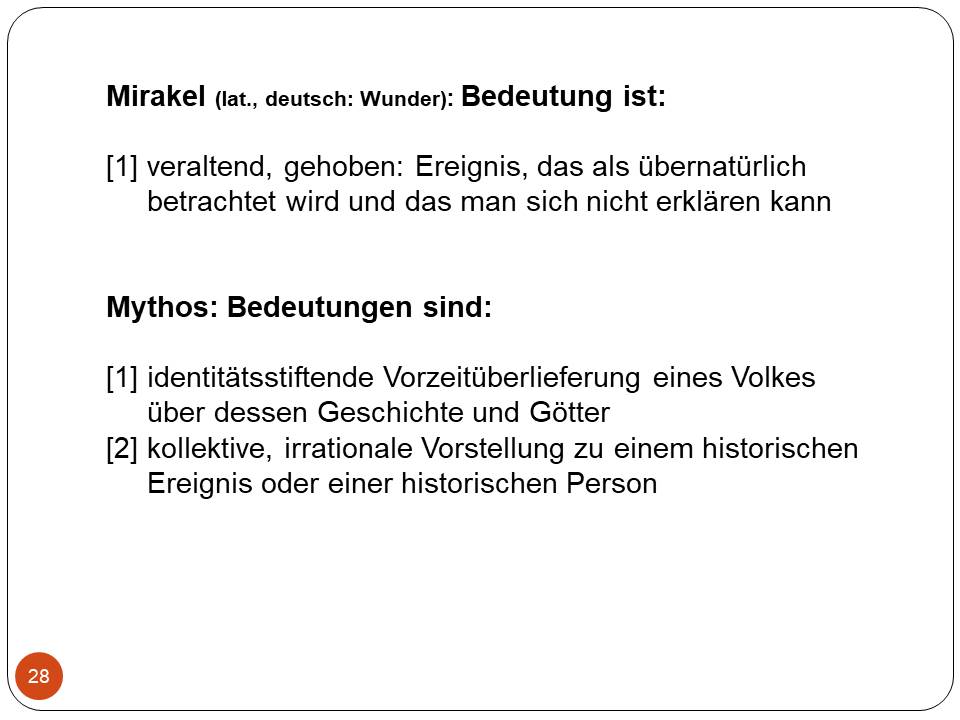

Neben diesen drei Handschriften existieren noch vier weitere, ähnlich gelagerte Handschriften aus dem gleichen Zeitraum. Unbestritten ist, dass es zumindet eine noch frühere Urfassung (Archetyp oder Fassung "O") gegeben haben muss, deren Text aber leider verschollen ist. Von diesen ursprünglicheren Handschriften aus dem 11. Jahrhundert stammen alle folgenden Berichte über das Kölbigker Tanzwunder in sogenannten Predigtsammlungen (Predigtmärlein), Exempelwerken und geistlichen Erbauungen etc. ab. Darauf aber kommen wir aber später noch zu sprechen.

Es bietet sich an, zuerst mit dem sogenannten Othbert-Bericht (Schröder: Fassung I) zu beginnen. Sie können aber auch frei wählen, wie Sie starten möchten. Dieser Othbert-Bericht ist der mit Abstand weitverbreitetste unter den Quellen des Kölbigker Mirakels bzw. der Kölbigker Tänzersage. Er wurde im Jahre 1021 vom Erzbischof Pilgrim von Köln (1021 bis 1036) als Bettelbrief für Bußpilger ausgestellt. Er enthält den Augenzeugenbericht eines Beteiligten mit dem auch in der Fassung II auftauchenden Namen Othbert. Erzbischof Pilgrim war der Nachfolger des Erzbischofes von Köln, Heribert, der später heiliggesprochen wurde.

Zur Erinnerung vorneweg:

Der Sage nach soll ein Priester mit Namen Rupert oder Ruprecht eine Gruppe Jugendlicher im Jahr 1020 zu Weihnachten verhext haben. Sie hatten offenbar viel Lärm vor der Kirche gemacht, während drinnen der Gottesdienst gefeiert wurde. Ruprecht mahnte die Gruppe zur Ruhe. Als das nichts half, verwünschte er die Menge, worauf sie ein Jahr lang ununterbrochen tanzen musste. Erst der Bischof von Köln konnte den Fluch beenden.